最近の活動実績の一例

①事業承継の支援

当初は事業拡大の支援を求められたが、後継者問題に気づき提起。社長に子息とのコミュニケーションを促した。相談を受けた当初の事業拡大の方向性は総花的であったが、今では将来の事業承継を念頭に後継者がマネジメント可能な会社づくりの視点で考え、地に足の着いた事業拡大の取り組みになっている。

②経営研修

経営を基礎から学び直し、経営計画がつくれるようになりたいとの要望を受けて、経営戦略、現場改善のできる組織づくり、経営財務を骨格とする講義を数か月にわたって社長にマンツーマンで実施。その後も要請を受けて、引き続き経営計画策定を支援中。

また、京都府下の商工会・商工会議所の経営支援員に対する財務分析研修の講師を担当。

③補助金の申請

事業再構築補助金の第1次公募で、菓子製造会社の新規製造設備導入の申請を、第2次公募で、福祉車両販売会社の整備工場新設の申請を支援。いずれも採択されたことを皮切りに毎回申請を支援し、採択されている(直近の第9次ではリノベーションを訴求するモデルルーム改装が採択されている)。

ものづくり補助金の第7次公募で、化粧品製造会社の新規製造設備導入の申請を支援。採択された。

持続化補助金の第3次公募で、整体院のオンライン診療導入の申請、ネイルサロンの施術予約等オンライン化の申請を支援。いずれも採択。以後も申請支援を継続(直近の第12次公募では服飾雑貨製造会社の営業支援サービス導入が採択されている)。

④LED関西ファイナリスト育成

近畿経済産業局が推進する女性起業家応援プロジェクトの一環として、大阪信用金庫が主催する女性のビジネスプラン発表会「LED関西」2022年度において、300人弱の中から選出されるファイリスト10名の一人に支援する女性が選ばれた。

コンサルティング手法

経営を磨き上げるプロセス

3つの罠を克服し、経営の磨き上げを図るプロセスを今一度整理すると、次のようになります。

一般には事業承継計画策定から始めますが、承継の余裕を生む源泉づくりを優先します。

(注:助成金のご支援は有資格者と連携して行います。)

|

内容 |

成果物 |

| 第1段 |

経営診断を行い、今後の経営方針を検討する |

経営診断 |

| 第2段 |

国・自治体を問わず可能な補助金、助成金があれば獲得する |

補助金 助成金 |

|

第3段 |

①売上拡大計画、財務改善計画を作成し実行する

②キャリアプランをつくり、人材を計画的に育成する

③知恵工夫を業務マニュアルで顕在化させ、共有する

④有利な取引条件等は契約書を作成して明記する |

①売上拡大計画

②財務改善計画

③キャリアプラン

④業務マニュアル

⑤契約書 |

| 第4段 |

事業承継計画を作成し実行する |

事業承継計画 |

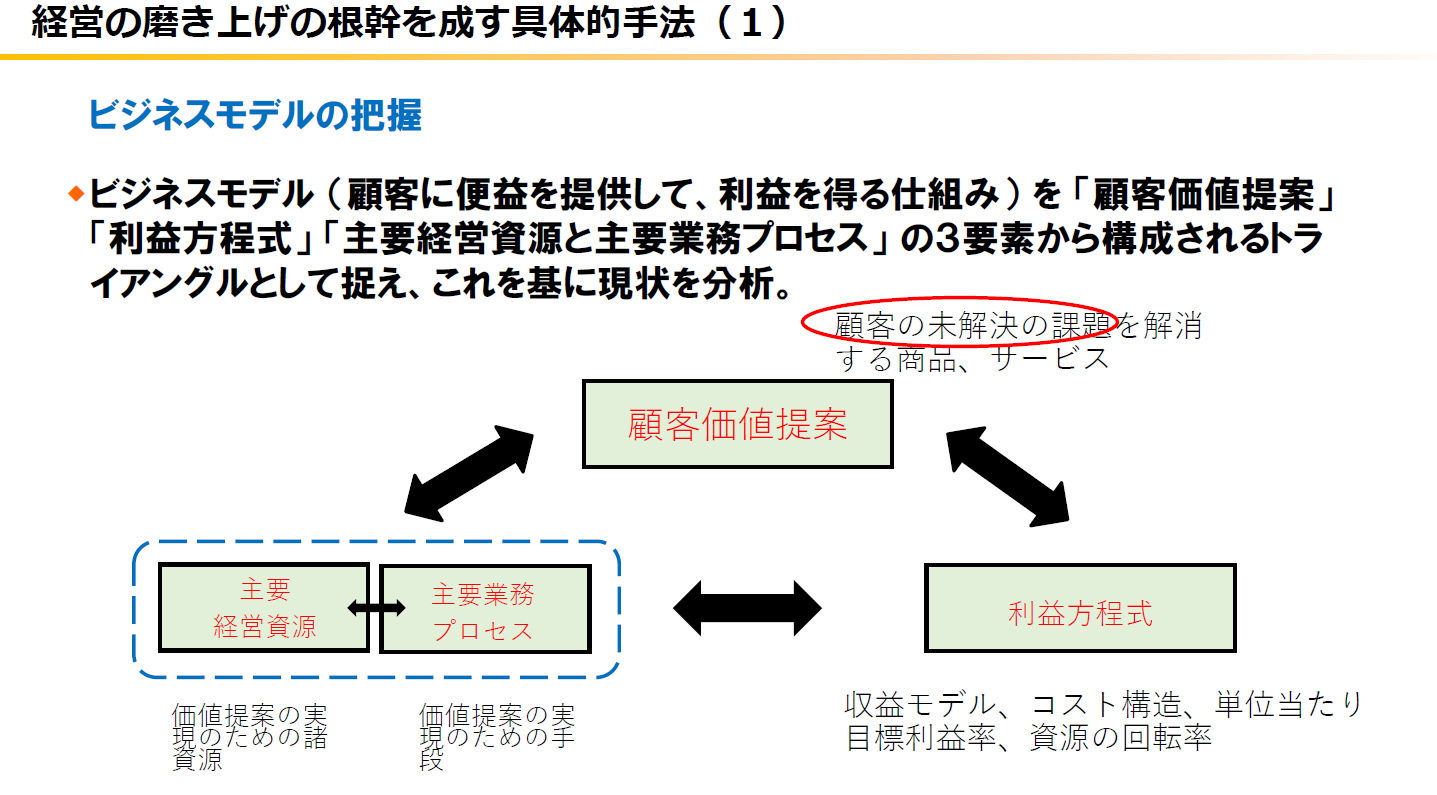

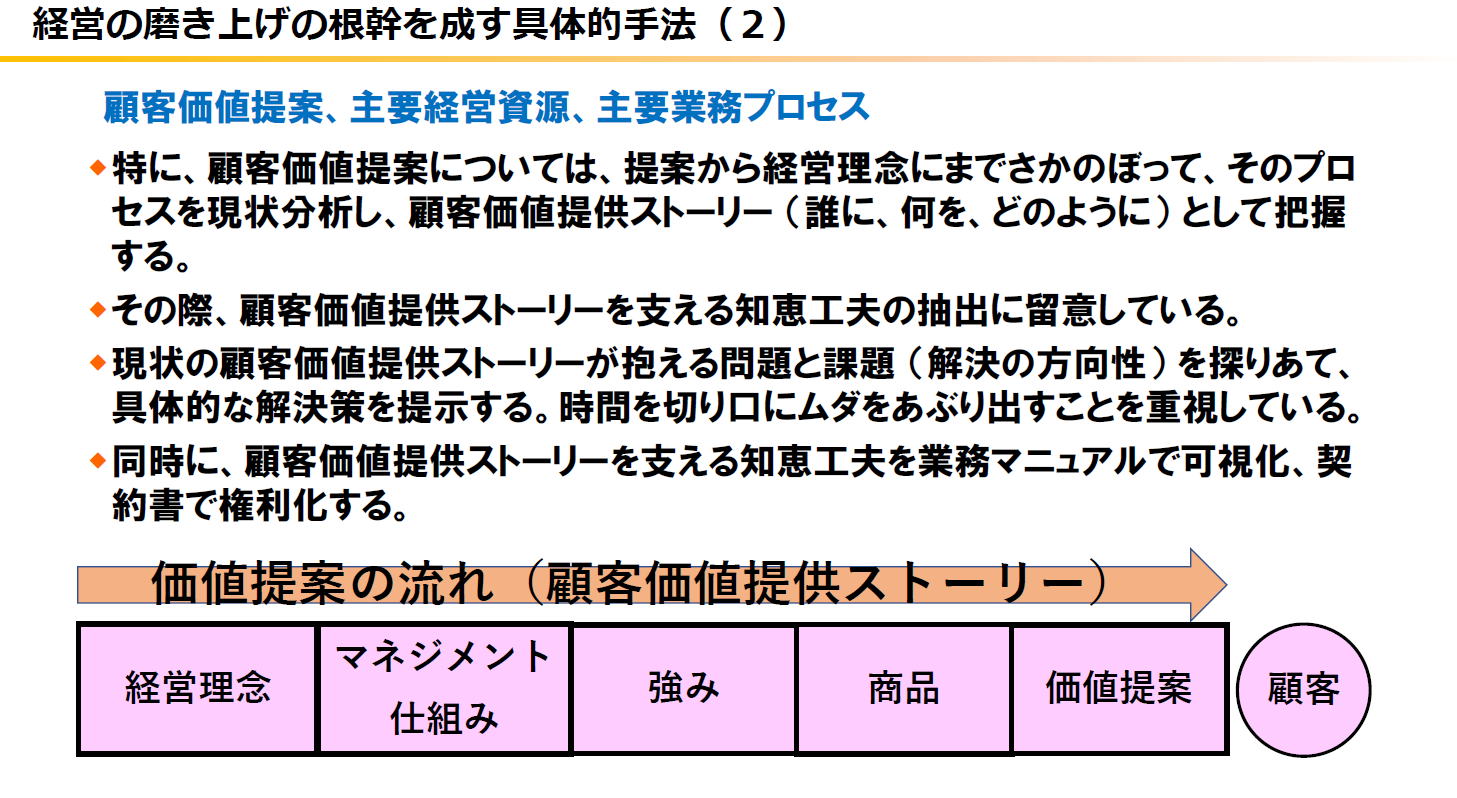

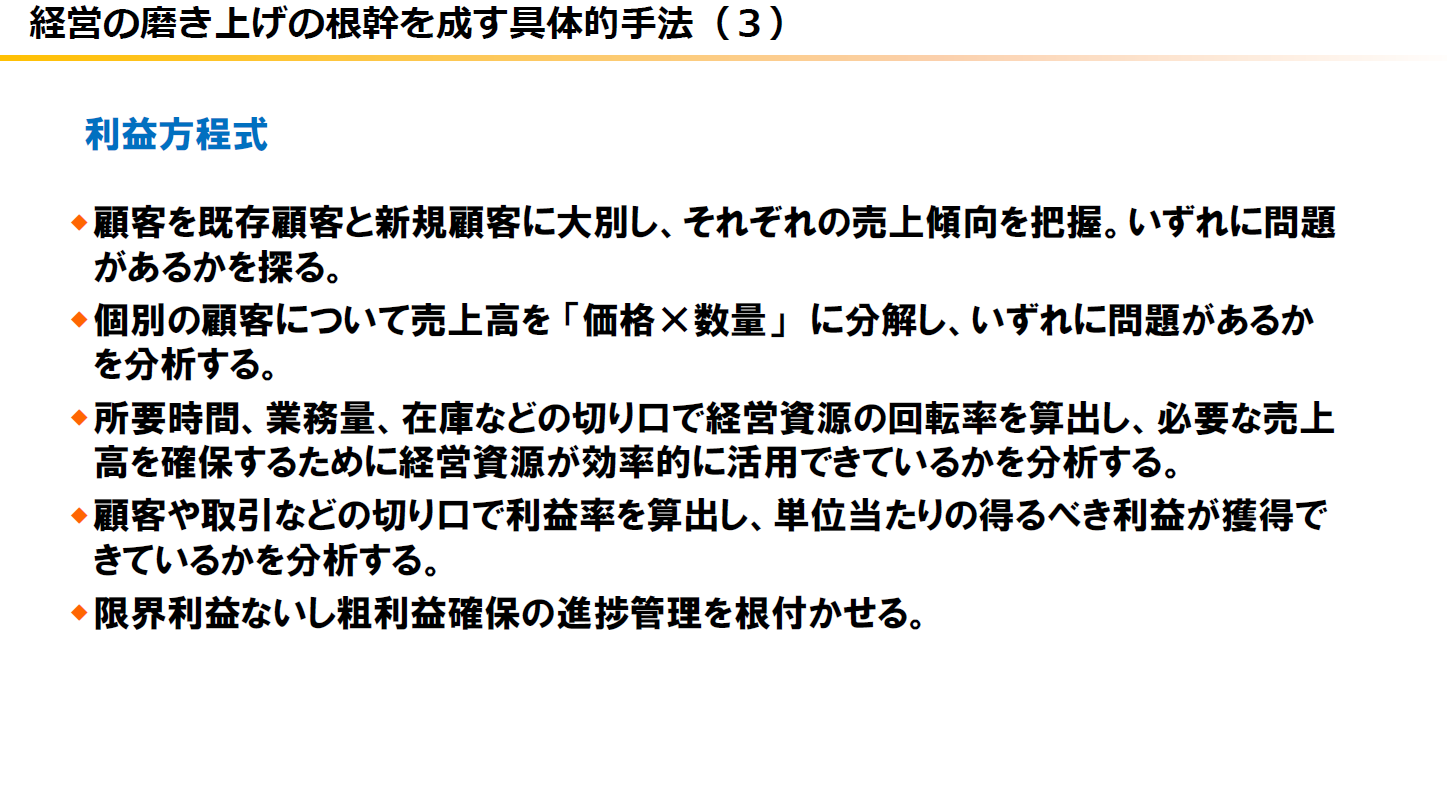

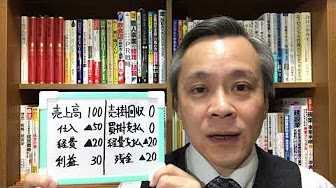

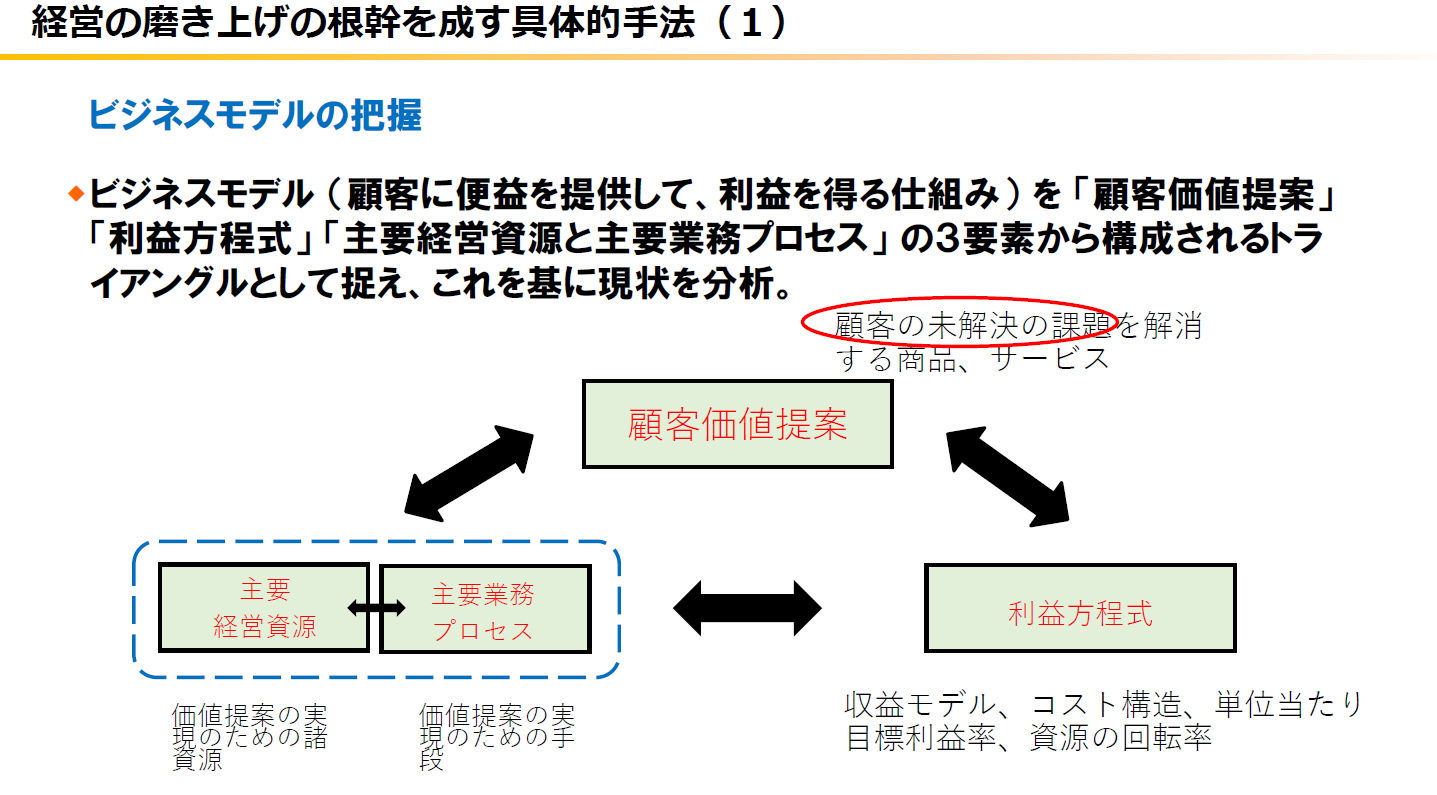

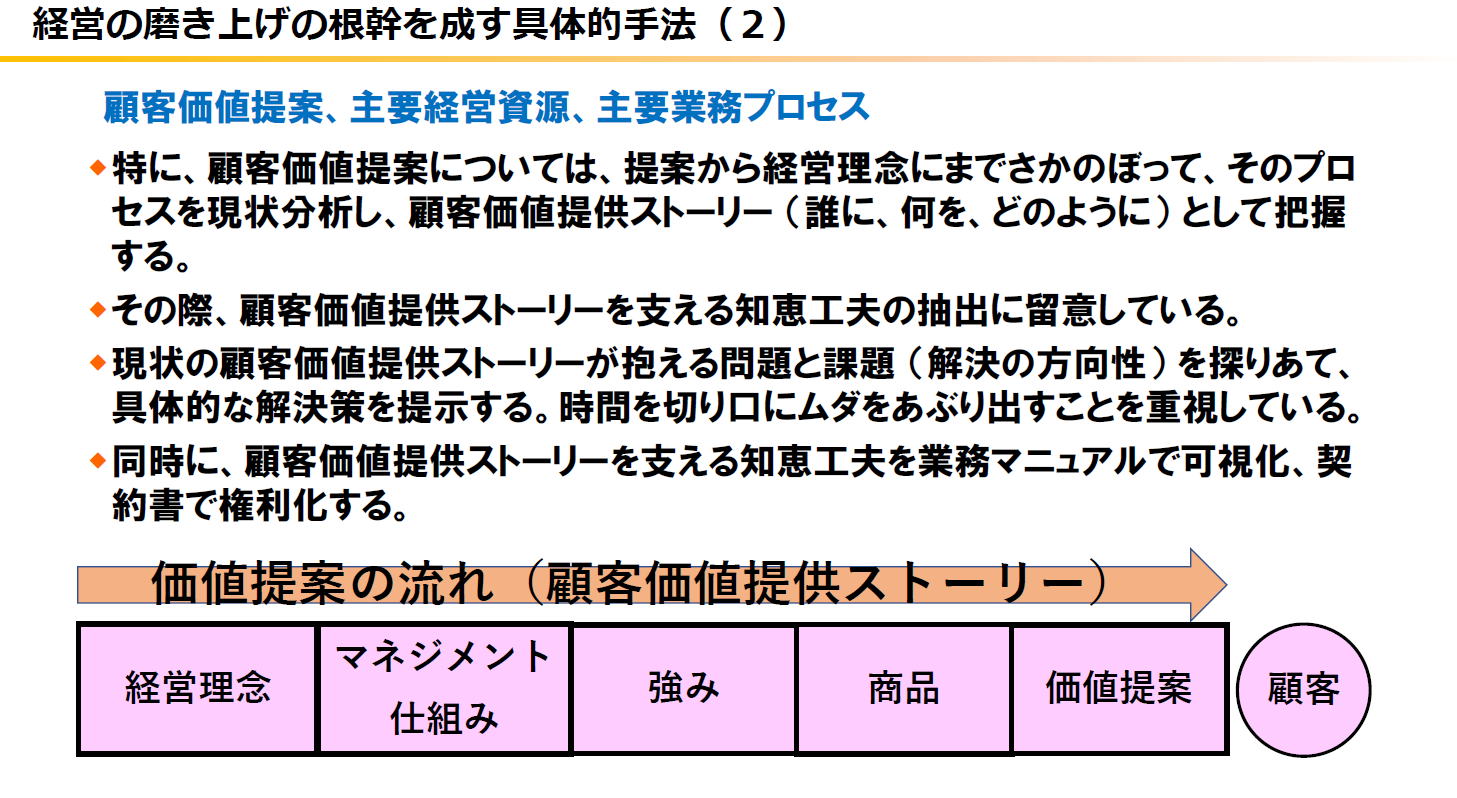

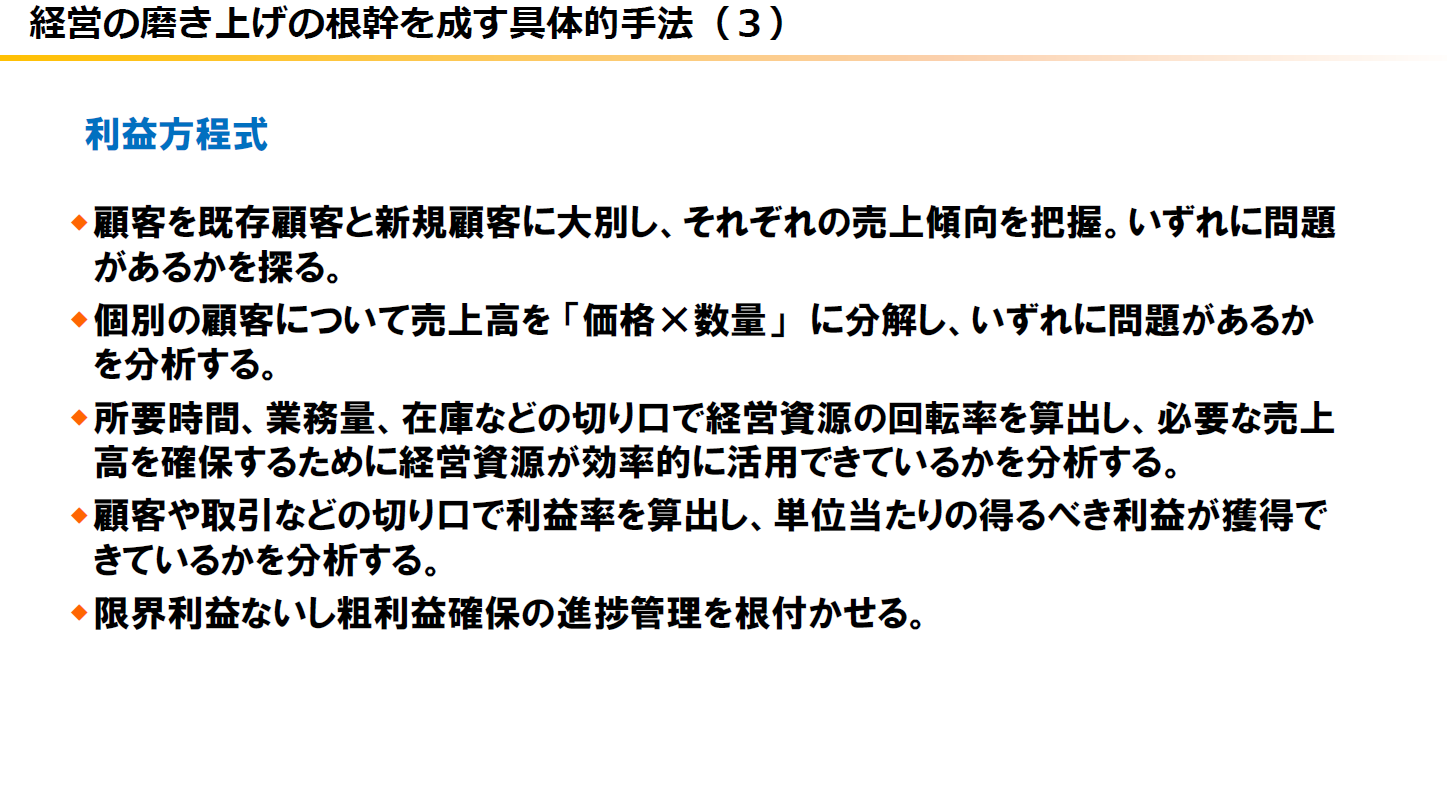

経営の磨き上げで用いる具体的手法

経営の磨き上げで用いる具体的手法を図示すると、次の通りです。

プロフィール

松田浩一(まつだこういち)

1964年生まれ、京都市出身。

大学卒業後、東証1部上場企業に勤務。法務や秘書、財務の各部門長を歴任。しかし、長年にわたる自営の夢を実現するため、事業承継M&Aで中小企業を自ら買収することを決断。退職し、引退希望の社長との間で話を進めるものの、先方事情で断念に至る。この経験から、社長業の幸福な引退と豊かな第2の人生には戦略や入念な準備が重要であると悟り、社長リタイアサポーター®に転身。今日に至る。

経営革新等支援機関(中小企業庁認定)

事業承継士(事業承継協会認定)

法学修士(京都大学)

経営管理修士(兵庫県立大学)

中小企業診断士(京都府中小企業診断協会)

行政書士(京都府行政書士会)

詳しいプロフィールを見る

社長リタイアサポーター®として私が伝えたいこと

対策を打ちながら、100歳まで現役を目指してほしい

人生100年時代です。100歳まで現役として頑張ってほしいと思います。ただ、多くの人の利害が関わる企業は社長個人の寿命を超えて永続させたいものです。そして現役にも様々な形があります。

そこで例えば、社長業は後継者にバトンタッチし、新しい生甲斐を見つけて第2の人生を謳歌する。あるいは社長を続けつつ健全な企業を作る一方、買収先を確保し何時でも会社を売却できるようにしておく。そのように手を打ちながら現役を続けてほしいのです。

早期に、周到に手を打てば活路が開け、メリットも大きくなる

誰も泥船に乗りたくありません。財務内容が悪ければ後継者(買収者)も見つかりづらいのは当然です。逆に言えば財務内容が良ければ後継者(買収者)は見つかりやすくなります。加えて、ぜひ継承してみたいと思わせる経営理念があるとしても、それを実現できる人材の育成や取引環境の整備が行われているか。こうしたことも後継者(買収者)にとっては重要です。

しかし、こうした財務改善や経営体制の整備は手間暇がかかり、準備や工夫も必要です。着手が早いほど、準備工夫が周到なほど成功率が高まります。

廃業するならば、長期の視点で計画的に

諸般の事情により事業承継(会社売却)でなく、廃業を選ばざるを得ないこともあるでしょう。また中には、最初から1代限りと決めて起業した社長もいるでしょう。ただ、企業は多くの人の利害が関わっています。また廃業は、社長個人にとっても軽視できないデメリットが存在します。

そこで廃業するにしても、長期の視点で財務健全化や知的資産経営に取り組みながら計画的に進めたいものです。関係者の利害を調整しつつ廃業のデメリットを出来るだけ抑制でき、廃業後の人生に大きなアドバンテージとなります。

料金や業務内容は、お気軽に相談下さい

後継者不在だがどうすればよいのか、事業承継や廃業はどうやって進めればよいのか、社長をやめた後どうすればよいか思いつかない等々、社長業からの引退にまつわる考え方や手順はもちろん、シニア世代の拠り所のひとつである接骨院・整骨院のご支援にもつながる自賠責保険の交通事故被害者請求代行の取り組みについても、懇切丁寧にお伝えしています

お問合せは気軽にこちらからどうぞ

柔道整復師の資格をお持ちの接骨院・整骨院さまの友だち追加をお待ちしています

ご依頼から受任までの流れ

1.ご依頼

メニューバー等の「お問合せ」からご一報ください。折り返しメールをご返信し、すみやかにご相談の日時を決定いたします。

2.ご相談

御社を訪問またはZoomを利用するweb会議方式で、お悩みを伺います。初回に限り最初の30分は無料で、場合により資料をご用意いただくこともあります。なお、交通費は実費のご負担をお願いいたします。

3.お見積り

ご相談だけでは解決せず、別途にサポート活動が必要と判断されるときは、当方から必要と考えるサポート活動の内容や日程のほか、所要料金をご提示いたします。

4.ご契約

当方で契約書をご用意しますので、内容を確認いただき、問題なければご契約となります。あわせてサポート活動のためにご準備いただく資料をご案内いたします。

5.サポート活動

契約書に記載の日付からサポート活動を開始いたします。

よくある質問

Q:引退を決めた社長だけが対象ですか?

A:引退を決めている必要はありません。むしろ決める前のご相談が最善です。

高齢社長だけでなく、後継者はじめ中堅若手経営者にも有効なサポート内容です。

Q:すでに顧問がいますが、相談しても大丈夫ですか?

A:顧問に取って代わろうとしているわけではありません。

セカンドオピニオンとして、顧問の意見を検証しつつ、より良い方向を模索する手掛りとしていただいても結構です。

Q:本当に費用に見合った効果がありますか?

もちろん、あります。

しかし早い段階で見積りを出し、ご説明もしますので、十分に納得してからご契約ください。費用対効果が納得できず、消化不良のままご契約されることは本意ではありません。

質問とお問合せはこちらから